5000kmの弾丸ツアーの前半はハプニングなくスムーズに進んだのに、いざ後半に入りブダペストへ向かう最中にちょっとしたトラブルが。2025年8月26日から29日のブログ。

前編を読んでいない方は、先にこちらからどうぞ

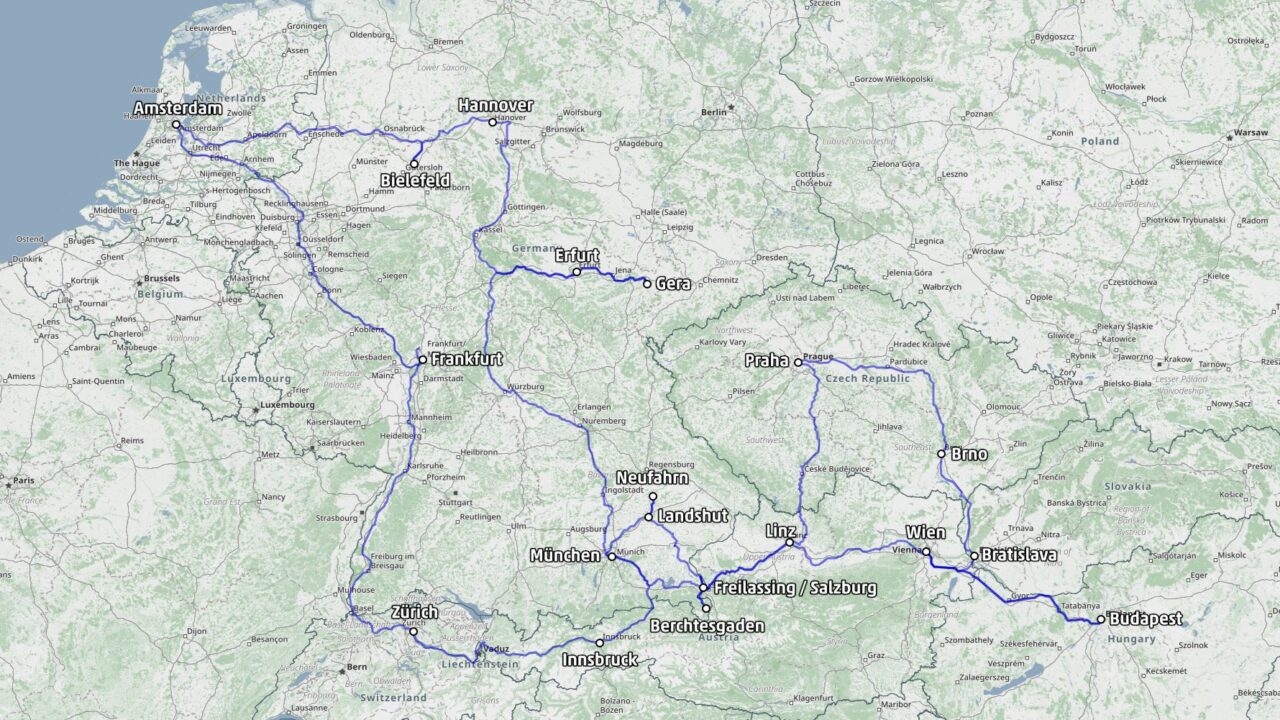

前回のおさらいがてら、ルートマップを確認してみましょう。

前半で紹介したのは①から④の日程です。

①08/22 (Fr) Frankfurt - Zürich - Innsbruck - München

②08/23 (Sa) München - Mühldorfer Stern - Linz

③08/24 (So) Linz - Praha

④08/25 (Mo) Praha - Brno - Bratislava - Wien

⑤08/26 (Di) Wien - Budapest - Salzburg - Freilassing

⑥08/27 (Mi) Freilassing - Berchtesgaden - München - Erfurt

⑦08/28 (Do) Erfurt - Gera - Hamm - Bielefeld

⑧08/29 (Fr) Bielefeld - Bad Bentheim - Amsterdam - Frankfurt

ではちょうど残り半分となった26日よりスタートです。前半を読んでいない方は、先にそちらへどうぞ~

5日目・Wien - Budapest - Salzburg - Freilassing

時に皆さん、食中りって経験したことありますか?私はこの日初めてでした。なんとつまみを食べていた時の違和感は間違っていなかったようで、吐き気に見舞われ4時に起こされました。この日だけ活動開始の時間がやや遅めだったので、持参していた薬を飲んで再度横になってみる。

多少マシになったとはいえまだ調子がよろしくないながらも、出発時間が迫っていたので駅に向かい、一応朝ご飯を調達(食べられるとは言っていない)したうえで列車に乗り込む。

On board: RJX267 (ÖBB) Wien Hbf - Budapest-Kelenföld

レールジェットなのに専用塗装の機関車ではなく、通常塗装なことにすら突っ込む気力が無いくらいぐったりしています。珍しいよ。ちなみに隣はÖBB君が車両が足りなくなったからDBから買い取ったオンボロ車両君です。言ったでしょ、最近はDBよりÖBBのほうがひどいって。

車内でも吐き気に見舞われつつも食堂車でコーラを頼んで、到着するころにはどうにか持ち直せました。コーラって偉大だな。

普段は街の中心のKeleti駅まで行くこの列車は、工事の都合上ちょっと離れたKelenföld駅に到着。切符の購入も無事に完了しトラムで中心方面へと向かう。

嬉しいことに天気も良く、強い日差しのおかげか体内も浄化されたようで、無理のない範囲で徐々に通常行動に戻していく。

ハンガリーの首都であり、中央ヨーロッパでは5番目に大きい街、ブダペスト。元はドナウ川をはさんで西側のブダという街と東側のペストという街が一つにまとまったから今の名前となったらしいですよ。

前半でも何度か説明が入ってましたが、ブダペストも2022年の10月に訪問済み。前回も今回も、半日以下というかなりの短時間訪問なので、いつかは最低1泊2日で行ってみたいもんです。世界大戦の歴史も絡めると、もっとしっかり見ておきたい場所が多数。

今回の制限された時間は8割方ほど鉄道関連に振り切ろうと思い、いたるところでカメラを向ける。

ブダペストはトラムとメトロのほかに郊外線の鉄道もあり、郊外線で運用されているMXAという形式は東ドイツ製の車両。1971年から使用されているわりには、91両全部使用され続けているようで2034年までは置き換えの予定が無いらしい。

なお残念ながら今回はその先代車両となるMIXAには遭遇できず。こちらも60年代から走り続けているので、そろそろ引退だろうか。

中心部の川沿いで、GANZ車を眺める。編成によって形式も製造年代も違うこちらの車両も、古いものでは1967年製、新しいものでは1999年製となっている(新しいと言っていいのかわからないレベル)。

手前の1345編成は1998年製のKCSV-7型、右側の1450編成は1970年代製のCSMG-2型。似ているようで全く違う車両を間違い探しのように見比べ始めたそこのあなた、鉄道好きになる一歩手前なのでご注意くださいね。

さて、前回は同僚もいた上に天気がよろしくなく、列車を乗り継ぐばかりの路線網探索旅だったので、今回は一人だし少しばかり街を知りたいこともあって、ちょっとだけ線路から離れてみる。

Ganz車を撮影したポイントから右斜め前に進むと、中央市場の裏口に出ます。表側を映せ。

体調が優れていれば、ここで休憩をはさみつつ食べ歩きとかもしてみようかと思ってたんですけど、まだ怪しい状態だったので次回にお預け。

ちなみに正面口のほうは前回も見たんですけど、同僚がいた都合上で素通りしてました。あんたも観光目的で訪問してたでしょうが。

中に入ってみると、建物の大きさと肉屋の多さに圧倒される。左右に見えるサラミスティックにそそられつつも、体調を理由に我慢して素通り。悔しい。

そして何も食べられない状態で食べ物があるところを徘徊するのもアレなので、今回はお店は遠目に見つつ建物の構造に目を向け、もう一度来ると心に誓う。なんだそれ。

そしてまさかでこのタイミングでイレギュラーに仕事の電話が入ったので、そっちを早く片付ける。観光している間もいろいろな方向からドイツ語が聞こえていたので、ここがハンガリーだということは忘れかけるほど。

地上でもトラムの記録をしつつ、地下鉄も乗車。M4号線は自動運転を行っているのですが、ニュルンベルグ同様にホームドアがついていないんですね。なかなかすごい設計だと思いますよこれは。

それにしても駅のタイル模様が綺麗。どうやって写真に絡めるべきか悩んだあげく、このアングルになりました。地下鉄駅のデザイン的な要素、以前はストックホルムの駅に感動していましたが、どこにでもありそうな構造をしていながらも独自性を持たせるためのタイルデザインはなかなか素敵だと思いました。

それにしてもAlstom製のMetropolis、豚鼻なライト形状が目立ちますね。2010年代の新しめな車両で外釣りのスライドドアとはなかなか珍しい気がしますけれども。

かの有名なM1にも乗車。1896年に開業した地下鉄なので、他の路線とは大きく異なる部分が多く、かなり興味深い路線でもある。

特にユネスコ世界遺産にも登録されている鉄道という点でも珍しく、観察しがいのある路線です。地上に出るまでの階段が駅によっては20段ほどというレベルで道路のすぐ下を通っており、当時の技術なども相まってなのかトンネル断面が小さいので、必然的に車両も小さく狭い。

地下鉄というより、ちょっとしたアトラクションよね。ちなみにどの駅も建築的に面白いのでオススメです。

再度地表に上がり、列車の時間を気にしつつ駅方面へ徐々に移動。

途中で乗り換えが必要だったため、ついでにトラムの記録。前回の訪問でも遭遇できたタトラのT5C5。片運転台なのに両側に扉がついているほか、重連を組む前提の構造。3両編成の時もたまにあるものの、その場合は2両編成と1両編成を機械的につなげた回路になるらしい。偶然にもこの形式の資料を発見し、3両編成運転時の取り扱い説明にそう書かれていた。

それにしても手前の車両、なんか車体ごと反ってるような気がするな...

ブダペストの宇都宮ライトレール一番長い編成。

ここまで長いと、トラムという3文字のかわいい響きの単語が似合わないような気もする。単語ごともっと長くあるべきでは。

9連接車体で57mの長さ。あれ、メートル数に変換すると思ったより長くなかった。マンハイムの新型トラムは6車体で60m編成なので似たような長さとなるわけか。車体の数の錯覚なのだろうかね。

Kelenföldの駅に舞い戻る。

先ほどの到着時には出口からそのままトラム1号線のホームに向かったので駅舎に気づかなかった。49号線のトラムは駅の北口につくので、駅舎の目の前を通る必要がある。

それにしても立派な建物なのに、どこかしら勿体ないと思ってしまう部分が。おそらく倒壊危機だったりするのだろう、中に立ち入れないのはもちろんのことだが建物にも近づくことができない様子。

現在は大きな地下コンコースが横にできているので、この駅舎は駅舎としての役目は果たしたのであろう。

ホームに戻り、停車していたラミナーツカを手前に駅舎の裏側を見る。

駅舎の建築も素晴らしいのだが、やはりラミナーツカの曲線美には見とれてしまう。衝突時の強度問題などから今となってはこのような造形は新たに作ることはできないからこそ、この時代の機関車の当時の近未来的な造形などに目を向けたがる自分がいる。

ところで出発時刻になっても表示されない私の帰りの列車。到着便が遅れていたので折り返しも遅れるのかと思いきや、そちらは回送になったのでどうやらそれでもない。

はて。予告なしの運休か?

と思ったら25分遅れで入線。

On board: RJX66 (ÖBB) Budapest Kelenföld - Salzburg Hbf

この頃にはようやく体調も回復し、乗車直後にちょっと遅めの昼御飯。そしてオーストリアを完全に横断してドイツに戻る。5時間ちょっと同じ列車で乗り通すことは日本やノルウェーで寝台列車に乗った時くらいしかなかったのですが、さすがに一等車でも座席で5時間は辛いですね。

そして到着が遅れた上に、ホテルのあるドイツ側のフライラッシングに到着しても検問の都合上30分ほど下車できず。結局宿にチェックインできたのは21時直前。よりによって翌日が一番早い行動開始時間なのである...

6日目・Freilassing - Berchtesgaden - München - Erfurt

そんなわけで目をこすりながらも駅に向かい、目的の列車にご挨拶。

こちらのRE24は一日に2本しかないのです。これを目的にここまで来たと言っても過言では無い。こちらはD-Ticketでも乗車可能な中距離列車なのですが、長距離列車向けのIC客車で運転される列車なのです。

ちなみに私のこの訪問日の前後3日、なんと突発的に運休しております。正直私も起床して運休表示になっていなかった時には疑っていましたが、いざホームに停車中の列車を見ると本当に運がよかったんだなと。

特にこちらの列車、2025年の10月上旬に最終運行を行う予定でして。現在運転されているIC客車の老朽化に伴う措置なのですが、この路線の終点のBerchtesgaden手前の40パーミルを超える急勾配に対応している長距離列車車両というのが現状だと無いんですね。途中の橋の強度の影響で軸重制限もあり、置き換えが厳しいと判断されたので完全廃止。無くなるのはこの列車に限らず、IC2082/2083列車も含まれます。

先述の通りの軸重問題により、普段はBR101機関車が牽引するところをBR111が先頭につきます。BR111がIC客車を牽引する定期運用は何年ぶりなのだろうか。この日はラッキーなことにルフトハンザエクスプレス復刻塗装の子でした。

On board: RE24 (DB Fernverkehr) Freilassing - Berchtesgaden

ドイツ南東端の終点に到着するころには外は明るく、遠くの雪の積もった山頂も見えるほど。

鉄道に詳しい方はお察しの通り、こちらは送り込み回送を兼ねた列車でした。ここから折り返しIC2082としてハンブルグ方面へ出発して行くわけですね。せっかく走らせるなら回送じゃなくて乗客も乗せようということで設定されているこの列車。朝早い時間だったからか、客車6両にもかかわらず私1人でしたけど大丈夫ですかね。車掌、私が終点まで乗り通すのを検札時に知ってから途中駅放送止めたもんね。

さて、先回りしてフライラッシングの入線シーンを撮るために先に出発する別列車で北上。

機回しを済ませて、行きのサンドイッチ編成から帰りは重連となった当列車。この駅で機関車をいつも通りのBR101に付け替え、なおかつ進行方向も変わるのでちょっと長めの停車時間となっています。

それにしてもIC客車、来年5月ごろには定期運用から離脱すると分かっていてもどこかしら不思議な感覚。修学旅行だったり一人長距離旅だったりでずっと使い続けてきた車両たちがもうすぐ引退するとは、なかなかに寂しいことです。

とはいえ、運休しがちなこの路線でも幸いなことに乗車することができたので、悔いはなったく無いです。本当によかった。

さて、機関車の付け替え作業も終わり、BR101がIC客車の前につながる。これも見慣れた風景と思いつつも、来年には見られなくなるのだろうか。

すでに解結作業を終え、夕方に到着するはずの列車まで無職となったBR111が横を通り過ぎる。こちらの形式もかなり長持ちしていますよね、ほんと。

一連の作業を見届けた後、ミュンヘン方面へ移動。

On board: EC218 (ÖBB) Freilassing - München Hbf

ミュンヘンでの乗り換え時間がたっぷりあったので、せっかくなので改めてBR420を記録しに移動。

運用の都合上、あまり遠くまで出ることもできなかったため中央駅付近での記録となったものの、特徴的な前面形状を記録できたので満足。引退する前にはもうちょっと郊外の景色のいいところで撮影したいものです。

後に中央駅に戻り、エアフルト方面へ移動。工事迂回の都合上所要時間が伸び、現地に到着したのは夕方だったためそのままホテルへ直行。早朝から十分行動しましたからね。

On board: ICE504 (DB Fernverkehr) München Hbf - Erfurt Hbf

7日目・Erfurt - Gera - Bielefeld

On board: RE1 (DB Regio) Erfurt Hbf - Gera Hbf

初めて訪問したゲーラ。こちらは市電を見てみたかったのと、こちらにも引退直前となるICの運用があるからですね。

エアフルトから振り子気動車で森を駆け抜け、現地に到着。この旅の中で初めて、天気があまりよろしくない日です。

中央駅から市内方面に向けて市電で移動。

路線が交わる中心地に到着。雨が降り続く中あまりカメラを出したくなかったので手短に撮影しようと思ったら、遠くに回転灯を回しながら近づく車両の姿が。初手そう来ます???

結論から言うと、作業車両に改造したタトラのT4D君です。おそらく今回の旅で遭遇したタトラの中で一番遭遇率の低いレアタトラなのでは。

まだ通常列車の記録すらできていない中、最初の記録が作業車になるとは。おそらく2022年6月のオスロ以来の出来事ですね(当時も市電車両を記録するために中央駅に出たら最初の遭遇が作業車両だった)。

さて、本来はこちらがメインであるはずだった営業車両。

天気が悪く周りも暗かったので、写真も暗くなっちゃいました。天気が良かったらよかったで逆光になってしまうのでこれはこれでよかったのかもしれないけれども。

最初に来たのはKT6NF型で、タトラ編成の中間に低床部分のある車両を組み込んだ編成。ほかの地域でもよく見かけるタイプのやつですね。重連運用で、後ろについているのは低床部分の無い通常のKT4Dでした。

ゲーラには2026年以降に新型車両が6から9編成導入される予定ですが、それで優先的に置き換えられるのは低床部分の無いこちらのKT4Dかと思われ。実際のところ、旅行から帰還してブログを綴っている最中にも動きがあり、ダルムシュタッドの中古車両も6編成購入したとあるのでもしかしたら世代交代が一斉に進む可能性もある。一番良いタイミングで訪問で来たのかもしれない。

そんなKT4Dの重連運用は主に3号線で行われ、停留所の時刻表にもバリアフリーでない列車として掲載されているので狙いやすい。今回記録できた編成は側面広告などもなく、ゲーラ市電のデザインそのままの状態の物でした。

そしてうっすらと後ろに紛れ込んでいるMGT8D型。同形式がダルムシュタッドで運行されているからこそ、中古で買うことになったのかもしれないですね。

さて、中央駅に戻って廃止直前のICを拝む。

On board: IC2152 (DB Fernverkehr) Gera Hbf - Hannover Hbf

ディーゼル区間のICはBR218が牽引に回ることが多いですが、この区間ではBR245かBR246が牽引するのが通常。とはいえ、こちらの牽引機もドイツ北部のニービュルからの借り入れ車両でしたけどね。

来年のダイヤではこの路線はエアフルトからライプツィヒ行きになり電車編成のICEとなるので、ゲーラに長距離列車が来なくなることになります。

途中のゴータ駅にて機関車の付け替え。もっと手前のヴァイマールやエアフルトも架線がついているのでそこで機関車を付け替えたほうがクリーンな気がするんですけど、キャパシティの問題や運転手のシフトの都合上の問題などもあるようでこんな遠くまで。

なお付け替えるために入るホームは列車の長さより短いため、機関車ははみ出して止まるし最後の車両は扉を締め切るし。いろいろと大変ですね。

さて、本来ではもっとダイレクトなルートでハム駅まで行けるのですが、またまた工事迂回でハノーファー経由。

そしてなんと迂回途中のハノーファー手前で人身事故に伴い、迂回区間でさらなる迂回。このままでは目的地の到着が遅くなるので、ハノーファーで別の列車に乗り換えることに。

On board: ICE1544 (DB Fernverkehr) Hannover Hbf - Bielefeld Hbf

ブッキング時は迂回区間が無かったのですが、出発直前になっていろいろと変更になった挙句、イレギュラーな迂回に代わりの列車と色々と大変でしたが、無事に目的地のビーレフェルトに到着。

旧西ドイツで市電や地下鉄を持っている街で、最後まで未訪問だった待ちです。これでドイツ国内は計60都市のうち残すところ旧東ドイツの10都市となりました。もうひと踏ん張りです。

こちらで運用される車両は地下鉄兼路面電車なので、ドア位置が高くステップで低床ホームに下りられるようになっています。客室スペースを広くとるために、新型車両は裾部分だけ絞られている感じですね。

そして以前から一度は実際に見てみたかったアーチ。いいタイミングで、広告ラッピングの無い綺麗な編成が来てくれました。工業地帯の中の道路の上にかかるアーチ、それを潜り抜けていくトラム車両。これだけでなかなか面白い風景ですが、レンガ造りの建物がこれまたいい味を出してくれますね。

この後は最終日に備えるためにホテルにチェックイン。ラストスパートです。

8日目・Bielefeld - Amsterdam - Frankfurt

On board: RB61 (Eurobahn) Bielefeld Hbf - Bad Bentheim

それだけの長距離を駆け抜けるのに、RE(Regionalexpress)じゃなくてRB(Regionalbahn)なのか君は。

まだ未訪問の地域だったので、前後左右見知らぬ風景ばかり。この日もまた天気があまりすぐれなかったうえに濃霧でほとんど見えなかったとはいえ、見えている範囲だけでもフランクフルト近郊と比べて街の造りだったり建物の違いだったり、見慣れていない風景が楽しめるのが列車旅の醍醐味ですよ。

遅れがちなこの路線、私の列車はほぼ時間通りに国境駅に到着。

On board: IC240 (DB Fernverkehr) Bad Bentheim - Amsterdam C

乗り換え先は、2025年9月末でICEに置き換えられる通称オランダIC。客車はDBのIC客車ですが、電力関係の都合で牽引機はオランダ国鉄のVectron。よく見るとまだ停車していないのにパンタグラフが下ろされていますね。ちょうど架線の電力切り替えの最中だったのでしょうか。

ここから先は謎に天候も良く、十何年ぶりにオランダの景色を楽しみつつ首都へ向かう。

中央駅に到着。まず最初にやることはコロッケの自販機ですよ。

自販機大国の日本でもなかなか見かけないコロッケの自販機。オランダには色々なところにあるようで、駅構内にも数か所ありました。

ちなみにちゃんとカウンターの対面接客もある場所なんですけれども、オランダ語も拙いしせっかく楽しそうなおもちゃ機械があるならやはり試したくなるんですよ、機械系が好きな男子っていう生き物は。

ちなみに十何年前に家族旅行で出かけた際にはコイン限定だった気がするのですが、いつの間にかカードリーダーも設置されていますね。

コロッケを購入。

日本の「コロッケ」として親しまれるものとは少々異なり、日本語のコロッケの由来ともされている「クロケット」になります。やや細長く、中はどちらかと言えばクリームコロッケといったところでしょうか。ちょっと癖のある味ですが、これがおいしいんですよ。癖があるからこそ、十何年とブランクがあっても懐かしいと思えた味なわけです。

ちなみにお値段は3€。全然高いんですけど、別に毎日食べるわけでもないしコロッケの自販機自体がちょっとしたアトラクションみたいなものだからたまには良いかなと。

フリー切符を購入し、帰りの列車の出発時間まで街を軽く探索。

旧型車両は走っておらず、遭遇するのは広島でも運転されているこちらのコンビーノ君と後に登場する新型車両くらい。

アムステルダム市電の特徴と言えば、路線の系統が数字の番号だけでなく識別色も表示されるというところですね。昔は分岐器の手動切り替えなどで色のついたライトなどを使用していましたが、おそらくはその名残でしょうか。色と模様によって路線が識別できます。

世界的に見ても、路線識別色を掲載し続けているのはもしやここだけなのでは...?

市内方面へ移動。前後の安全を確認しながら望遠でトラムを正面から記録。このような写真はほかの都市ではなかなか撮影する機会が無いので、自分にとっても新鮮でした。そしてこのような区間って他の街ではガントレットのほうが多いと思うんですけど、ちゃんとポイントを設置したうえで単線になっているんですよね。

たまには鉄道に関係のないアムステルダムぽい写真も。

やはり自転車の多さに圧倒されるのもありますが、水と自然の多い素敵な街ですね。街の造りがおもしろいので歩いて探索したい気持ちはあったのですが、まあ背中のリュックは11キロあるし帰りの列車までの時間もそう長くなかったので次回にお預け。

(次回っていつになるんでしょうね...)

それでも背中の許す限りで歩き、地下鉄にもぐる。

ホームに降りたとたんに回送列車を入線させるのやめてくれませんかね、せめてカメラの準備が整うまで待っていただけると助かります。

こちらM52号線専用の駅なんですけど、なぜかこの路線では運用されないM51号線の車両が来ましたね。毎度思うのです、訪問した先々で回送サービスや作業車両サービスは嬉しいんですけどやはりこちらのペースが狂う。自分一人でこうやって楽しむ分には良いんですけど、こういうのに慣れていると出張先で同僚とかと行動している際にとっさに不審な動きをしてしまいかねないんですよ。

そんなことはさておき、地下鉄で南方面へ。

CAF製の新型車両もこれにて記録。最近のCAF製の車両にはデザインが斬新なものが多い気がしますが、その中でもあまり奇抜なデザインではない車両ですかね。こちらは市内線の白青バージョンとR-Netのシルバーオレンジが横並びになっていますが、配色パターンすら異なるのにどちらのデザインにもマッチしているのは最近の車両にしてはお見事かなと。バンパー周りの黒を窓周りの黒に繋げた一口アクセントのおかげもあるとは思いますが、締まっている感じがいいですね。

フランクフルト行きの列車の時間が迫る中、まだ遭遇できていない形式を待ち構えるべく地下鉄線の地上区間で待機。

こちらは最近登場したM7型という新型車両。先ほど回送列車でやってきたM6型とかなり似ているのですが、ライト部分などで丸みをつけていることでマイナーチェンジのような違いがあります。まあ製造会社ごと違うんですけれども。

そして待てど待てど、目的の車両が来ない。諦めかけていたんですけれども...

まさかで後ろから来た

M4君...だいぶ待ったのに前からじゃなくて後ろからかい。

記録できただけでもいいんです。こちらは新しい地下鉄車両と比べるとやや細身なM4君でございます。路面電車線に直通運転していた時代の名残ですね。今では地下鉄とトラムは系統分離されていますが、6年前まではこの車両が路面電車線を走行していたと考えると、ちょっと見てみたかった後継ではあるんですけれども。まだタイムマシーンは製造されていないので今はどうしようもないのが残念。

さて、記録できたので中央駅に向かいましょう。

ついに自宅に帰りますよ。乗車前にまたコロッケとチーズバーガー買ってますけど(自販機のバーガー、期待していたより美味しかったのでオススメ。なおコロッケよりコスパが良い4€)。

フランクフルトまでこの一本で乗り換えることなく直帰できるのはありがたいことですね。

On board: ICE127 (DB Fernverkehr) Amsterdam C - Franfkurt Hbf

4時間ほどして、見慣れた風景の環境に舞い戻る。本当にこれで長旅が終わるんだな、お疲れさまでした自分。

ただし帰るまでが遠足。そう、9分遅延したせいで乗り継ぎ便が目の前で出発して行ったのである。

思い付きで決まった8か国ツアー。列車で動いた走行距離を測ってマップにまとめてくれる便利なツールがあるのですが、頑張ってこの長旅を処理してくれたこの子によると走行距離は5070キロにも上るそうです。

ちなみに交通費と宿泊代を合計すると約1100€。食費を入れたところで1200€に満たないくらいです。移動した距離や旅先で楽しんだ割にはお手軽な金額な気がします(個人の感想)。決しておすすめできるような行程では無いですが、私の旅の一コマでも切り抜いて、似たようなルートや場所を訪問される方がいたら私としても嬉しい限りです。

写真も大量に貼ったうえで、なおかつ長々と文章を綴っておりますが、お付き合いいただきありがとうございました。もう十分です、って方が多いと思うのですが…なんとこの文章を書いている段階で次の遠征が2つほど決まっております。プラハ遠征編、そしてスカンジナビア遠征編もどうぞお楽しみに!