プラハ行きたい!(唐突)でも直接行くのはつまんない!(意味不明)ひょんなことから5000kmを超える8か国ツアーの計画が立ったのであった。2025年8月22日から25日のブログ。

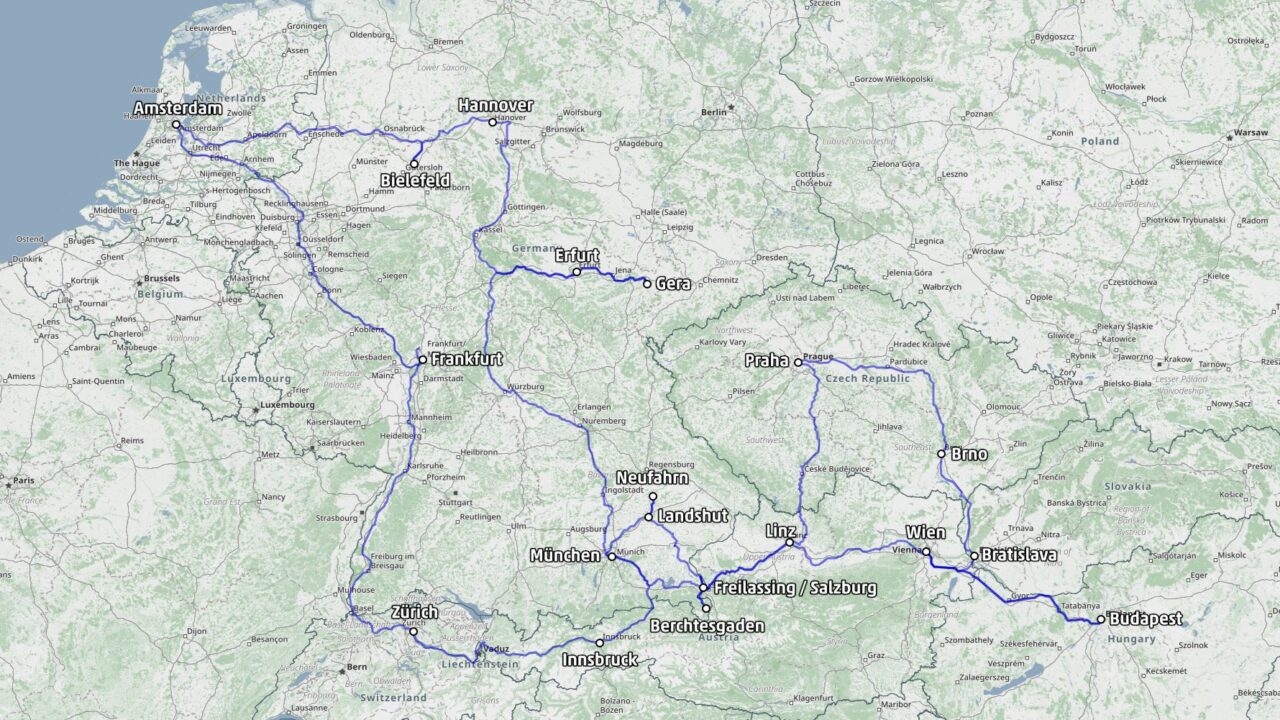

最近では毎度おなじみとなりつつあるルートマップを確認してみましょう。

いつ見てもクレイジーなルートですね。帰ってきてブログを綴ってる自分がもう一度見ても、よくぞこんな弾丸ルートにしたなと。ちなみにですが、各日程の移動はこんな感じになっております。

①08/22 (Fr) Frankfurt - Zürich - Innsbruck - München

②08/23 (Sa) München - Mühldorfer Stern - Linz

③08/24 (So) Linz - Praha

④08/25 (Mo) Praha - Brno - Bratislava - Wien

⑤08/26 (Di) Wien - Budapest - Salzburg - Freilassing

⑥08/27 (Mi) Freilassing - Berchtesgaden - München - Erfurt

⑦08/28 (Do) Erfurt - Gera - Hamm - Bielefeld

⑧08/29 (Fr) Bielefeld - Bad Bentheim - Amsterdam - Frankfurt

そうです、一般的には8日間で8カ国と言ったら1日1カ国だと思うんですが、この人は初日から4カ国も周っています。頭のネジ、いったい何本外れたらこんな日程を思いつくのでしょうか。自分でもわかりません。まあ前置きが長かったので、早速本題に入るとしましょう。

1日目・Frankfurt - Zürich - Innsbruck - München

フランクフルトからチューリッヒとくれば、以前からブログを読んでくださっている方々ならかなり早い段階でピンとくると思われます。そうです、大好きで一押しのECE151便です。

On board: ECE 151 (SBB) Frankfurt Hbf - Zürich HB

一日一往復設定されているミラノ行きの直行便ですが、フランクフルト8時出発の12時チューリッヒ着というとても快適で便利な列車なんですね。なんせ車内の快適さはどのICEと比べても段違いに最高(※個人の意見です)。この快適さだったら何時間でも乗ってられる(※個人の意見です)。このGirunoという車両、2025年12月よりハンブルグ方面の系統にも使用される予定なので、快適に移動できる範囲が増えるのはありがたい。

旅の初日はどこかの街の観光より、列車に乗って車窓を楽しむことを目的にしております。そんな列車旅に欠かせないのが...

旅のお供となるドリンクとフードですね。今までSBBの食堂車やビストロは使ったことが無かったのですが、今回はレモンケーキ、コーヒーと我らがスイスのソウルドリンクRivellaを購入。ドイツ国内でも運行会社がスイスともあって、値段がスイス値段だったのでコスパは決して良いとは言えないものの、さすがに4時間も乗車するにあたってはちょっとくらい楽しんでも良いかなと思いました。

幸い天気も良く、車窓を楽しみつつ南下していると4時間という乗車時間はあっという間に過ぎていきます。

最初の乗換駅、チューリッヒ中央駅に到着。40分ほどある乗換時間はホームの先端に立って入出発を眺めることに。電車編成も多い中、客車列車もまだまだ健在なので入替作業が頻繁に行われており、ホームでの増解結作業なども観察することができる。

そしてなにより、中央駅ならではの分岐器の多さ。まっすぐ進んでくる列車もいればくねくね曲がって出発して行く列車も。やはり鉄道好きにはたまらない魅力が詰まってますね。

さて、乗継先の列車はすでにホームに停車中なので乗車。次の街へ向かいます。

On board: RJX 167 (ÖBB) Zürich HB - Innsbruck Hbf

チューリッヒ中央駅までは乗車したことがあるので知っている風景でしたが、そこから先は初めて乗車する区間。特に前情報無く乗車しているので、澄んだ水の色をしている湖の畔沿いを走行するのはどこかしら予想外でありつつも感動的だったり。事前に調べものをしていたらここまで感動していなかったかもしれないと考えると、知らない路線に突発的に乗車してみるのも悪くないかもしれないと思える。まあ事前に計画された旅程なんですけれども。

こちらでも食堂車を利用して昼食を満喫しながら景色を楽しむ。牛肉リゾットなるものを頼んでみたものの、紙箱に入った状態だと写真的にも映えないので割愛。美味しかったけど、やはりどこかしらコスパの事を考えてしまう...

ひたすら東に走り続けるレールジェット。両サイド高くそびえる山脈が続いており、本当に谷の部分を走行しているんだなと実感する。国境が近づいてくる中、90度カーブしつつ北に向かう。

そんな先にはいきなり Tyne and Wear Metro 向けのClass555が3本ほど留置されていた。イギリスのニューキャッスル方面の地下鉄車両ですね。以前は2022年のイノトランスで見かけたこともあり、どこかしら懐かしい出会い。

というわけでBuchs SGに到着。ここにて方向転換を行い、リヒテンシュタインを経由してオーストリアに向かいます。

そんなわけで遂に初リヒテンシュタイン!

綺麗ですね、オーストリアの車窓。

ん、リヒテンシュタインの写真ですか? 申し訳ない、無いんです。だってレールジェット君、たった12分でリヒテンシュタインを通過しきっちゃうんだもん。

史上最速の入出国でございます。今まではデンマーク45分滞在が最短だったのに。ちなみにこれより早く列車で通り抜けられる国があったら教えてください。ここ多分世界最速だと思います。

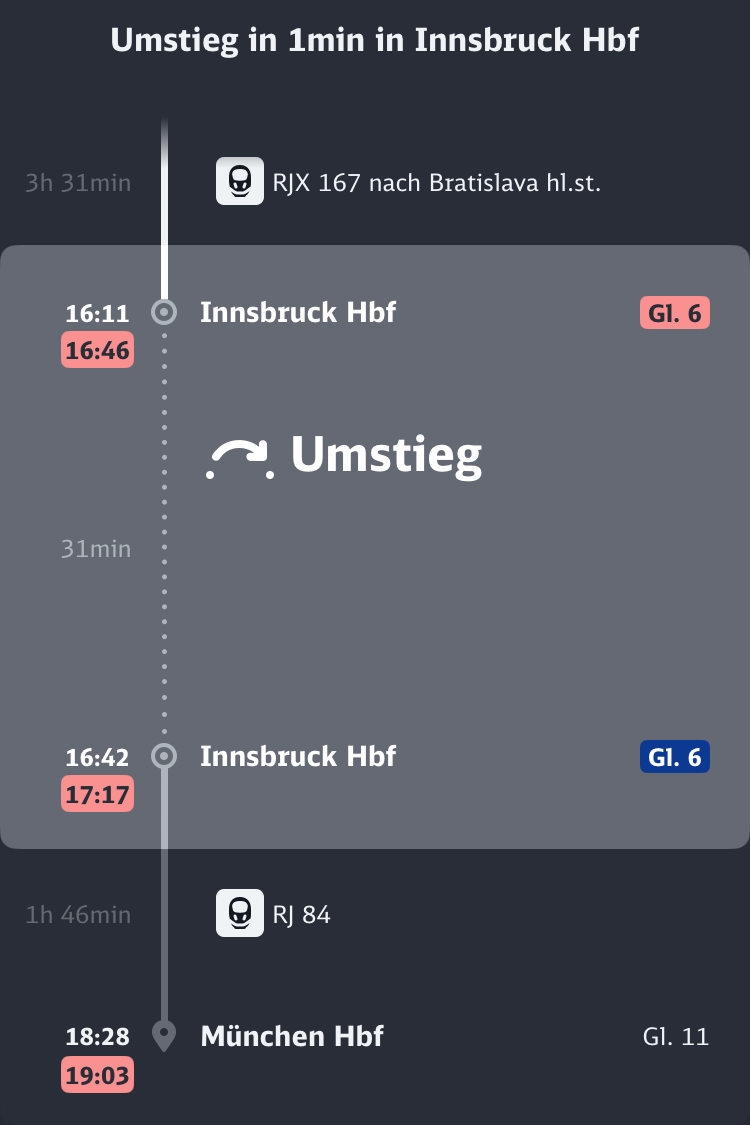

ところで特に支障もなかったのに、オーストリアに入ってからじわじわと遅延が増えていくんです。ここ最近はDBよりÖBBのほうがひどいと思ってるんですがいい証明になりますねぇ。感心してる場合じゃないんですけれども、乗り換え時間が30分しかないので。

25分延を超えたあたりで、乗換えが不安になったもので接続待ちを申請。保証は無いが、ドイツ国内ではDBからDBだと大体接続取ってくれるんですよね。ÖBBも果たしてしてくれるのだろうかとリアクション待ち。

その間、引き続き景色を眺めつつひたすらそわそわしながら車窓を楽しむ。見える風景が楽しいものだから、重要なことなので2度言いました。私が列車の旅を定期的にしたくなる理由が、まさにここにある気がしてわくわくが止まらなかった。まあ心臓の鼓動がうるさいのは乗換でヒヤヒヤしてるからなんですけどね。

35分延着のインスブルック中央駅。直前になって接続確認してみたら、さっきまで定時運転を行っていた乗り継ぎ先も35分ほど遅れているため、ただ単に乗り継ぎ時刻が後ろにずれただけだった。私の心配を返せ。

結局時間ができたので、駅前に出てトラムの記録。インスブルック訪問は今回が初めてで、前からこの独特なデザインのBombardier Flexity Outlook Cを記録してみたかったので時間に余裕ができてなにより。

Outlook C (Cityrunner)シリーズは形が違えどAugsburgでも運行されており、OutlookファミリーのサブファミリーとなるOutlook E (Eurotram)はシュトラスブールで記録済み。そこら辺の車両とファミリーが一緒なんだと考えるとどこかしら不思議ではあるが、製造会社は何かしら意図があってそうしているのだろう(多分ない)。

それにしても背景に映りこむ山が険しい。さすがは山岳地帯。

どれだけ遅延回復するか不明なので、早めにホームに戻って待機。結論から言うと遅延はそのままで、先ほどの画面に映ってた通りの時間に列車が入線。

到着したのはRailjet2。ここ数年で登場したばかりの新型レールジェットですね。運転台のETCS関連(信号系統)の認可が相変わらず降りてないため、いつも機関車が先頭につかないといけないという何とも残念な状態。とはいえ機関車に牽引してもらえば運転はできるので、このように一部の列車にて運用開始されているのです。

機関車はイタリア対応のオレンジ帯を纏った1216型。音階を奏でないほうのタウルスですね。

On Board: RJ84 (ÖBB) Innsbruck Hbf - München Ost

RJ2に乗車するのは今回が初めて。見るのも2回目というほど、あまり縁が無い車両なのである。

乗車してみると、実際に先ほどまで乗っていた先代のレールジェットより座席の座り心地は改善されているものの、シートピッチが前後に狭くなっているのがあまり喜ばしくない。バリアフリー対応のための低床部分が目玉であるとはいえ、シートピッチを詰めることで定員数を維持しようとするのはそれ如何に...

なお食堂車のほかに、自販機も設置されておりコーヒーやドリンク、サンドイッチやスナックが販売されています。左上の通り子供用玩具も売られてるんですけど、冷えたおもちゃは子供たちは喜ぶのか…?

ミュンヘンに到着後、無事にS-Bahnに乗り継ぎ中央駅地下ホームで名鉄名古屋ごっこ。名鉄名古屋駅に行ったことがある人は分かると思うんですが、ホーム構造だったりカーブ具合がなんとなく似ているんですよね、名鉄の車両も赤基調ですし。

そして久しぶりに旧型のBR420を拝む。かつてはフランクフルトやシュツットガルトなどでも運転されていたのに、気づけば現役なのはここミュンヘンだけ。こちらでも運用本数が少ないため今まで撮影する機会が無かったものの、ようやく出会えた。

どこかしら満足しきっている私がいる、まだ初日なのに。でもまだまだ始まったばかりの旅の休息のために、このままホテルに向かい翌日に備えて早めに就寝。

2日目・München - Mühldorf - Linz

翌日の起床時間は朝5時半。出勤時とほぼ変わらないですね。この日は友人に会いにMühldorf(ミュールドルフ)方面を経由してから旅の続きでオーストリア方面へ進みます。

まずはミュンヘンから北上してLandshut(ランツフート)へ移動。こちらで「まっちゃん」こと友人と合流。まるで日本人みたいな愛称ですが、バリバリのドイツ人の方。フォロワーさんの中には誰だかご存じの方も何人かいらっしゃいますよね、皆さんへよろしくとのことでした。

さて、合流したのは彼が運転する地域を紹介していただくためでもあったので、共に彼のシフト開始のNeufahrn(ノイファーン)へ移動。本来ならチェコ方面の客車もついて6両編成の列車はなぜか4両だけ。私たちにはあまり影響ないとはいえ、チェコ方面の方々は気の毒...

On board: RE25 (Alex) Landshut - Neufahrn

On board: RB32 (DB Regionetz-SOB) Neufahrn - Landshut

彼の運転を見つめるだけかと思いきや、何気にレア車を引き当てる運。こちらの628型の423編成は唯一バイエルンラッピングを纏っており、普段の見慣れたDBの赤とは異なる外装の持ち主。もうちょっと洗車してもらえたら嬉しいのだが。

ランツフート到着後は異例の車両交換のため、回送で留置線へ。いろいろと見せていただいたものの、あまり詳細に書くのもよろしくないのでここはカットさせていただくこととします(※念のため追記しておきますが、私も別の地域とはいえ現職なので合法な範囲で添乗などさせていただいております、ご心配なく)

On board: RB44 (DB Regionetz-SOB) Landshut - Mühldorf

彼のこの日のシフトは偶然にも自ら運転する区間が短く、逆に他の列車に添乗することのほうが多かったので、この地域の路線状況やここで使用されている車両について沢山のお話を聞かせていただきました。現職の方々なら同意していただけると思うんですけど、やはりここでも車両ごとに操作のクセがあるようで、同じBR628同士でも色々な差があることとか細かいところまでたっぷり説明していただきましたとさ。これ、BR628ガチオタクになっちゃうやつだ。実際この後も628型に乗るんですが、言われてみれば加速が微妙に違ったりブレーキの利き具合だったり、整備状況にもよるのはごもっともですがそれぞれ違う味が出てて面白い。これははまるわ。

あ、その話とは関係なく彼の同僚が運転するダブルデッカーに乗車。そうです、まっちゃん運転ではなくまたもや添乗です。

いろいろと喋っているうちに、ミュールドルフに到着。こちらにて列車を乗り換えて、ついにまっちゃんの運転! 運転室に入ってまず最初にやることは...

ア ヒ ル の 設 置 (アヒー)

ドイツでは運転台にぬいぐるみを乗せてる運転手が多く、毎度見るたびにかわいいなと思うんですが、まさかで彼もその一族でした。

そしてこちらでも車両や路線についていろいろと説明してもらいながらあっという間に時間が過ぎていく。

On board: RB45 (DB Regionetz-SOB) Mühldorf - Salzburg / Salzburg - Freilassing

まっちゃんはドイツ国内の免許しか所持していないので、国境を越えてオーストリアのSalzburg(ザルツブルグ)まで乗り入れるこちらの列車もドイツ側の国境駅となるFreilassing(フライラッシング)にて乗務員交代。そしてまたもや添乗に切り替えてザルツブルグまで行き、折り返し便でフライラッシングでまたもや乗務員交代。

私はここから自分の旅の続きへ向かうため、まっちゃんとはここでお別れ。朝からたった5時間弱とはいえ、なかなか会えていなかった分のお話を一気にするかのようにノンストップで弾丸トークをしていたからかもっと長く感じた。

ちゃんと出発時も撮影してお見送りをしつつ、私は乗り換えてそのまま東へ。

※本人の撮影許可済み・投稿許可済み

On board: S3 (BRB) Freilassing - Salzburg Hbf

余談①

フライラッシング到着直前に保線車両を製造しているRobelという会社の敷地の横を通過するのですが、なんとKEIOの文字が。そう、あの日本の東京の馬車軌道の京王電鉄さんです。どうやら私の目撃情報が初めてだったみたいで、ネット上で少々お騒がせしました…まあ確かに人を乗せるタイプの新車導入情報ってプレスリリースあるけど、保線車両って事前情報あまりないもんな...

見た感じほぼ完成に近い状態だったので、近いうちに日本に搬出されていくと思われますが、現地からの写真を楽しみにしております。みんなよろしく。

余談②

ザルツブルグに着くやいなや、遠目に怪しい車両が見えたのでホームを変えて近くへ。なんと先日引退したばかりのBR4010ではないですかアラヤダ。こちらの車両は元オーストリアのWestbahnという会社のもので、後にドイツのDBに売却されたものの短期間でオーストリア国鉄のÖBBに売り飛ばされたかわいそうな子です。なお登録国はスイス。

DBのロゴが剥がされているあたり、ÖBBがもしかしたらこの状態で塗装など変えずに運用に入れる可能性が高いと、勝手に私は予測しております。答え合わせは10月ごろにこちらの車両がレールジェットの代走で入るころにでも。

On board: RJX65 (ÖBB) Salzburg Hbf - Linz Hbf

本来は今まで行ったことのないPassau(パッサウ)経由でオーストリアに入国する予定でしたが、まっちゃんのシフトが予想外なことにこちらの南側になってしまったので見知ったルートでLinz(リンツ)方面へ。

到着したレールジェットはこの駅で連結作業を行い、2列車を一本にまとめた状態でオーストリアをウィーンまで横断し、再度切り離して別々の方向に進んでいくのです。運転手手配の手間が省けるほか、2列車を別々に走らせないことによって線路キャパシティを確保できるという点ではメリット高いものの、片方が遅れると連結相手が永遠に待たされるのは辛いこと。幸いこの便はほぼ定時でした。

1時間ちょっとでリンツに到着。ホテルのチェックインまで時間があったので、到着したホームでそのままカメラを構える。

オーストリアを横断するための幹線ということもあり、出入りする列車はほとんどが長距離列車。中距離列車は隣の短いホームだったりでたまに出たり入ったりするくらい。

そして相変わらず運が良いのか悪いのか何なのか、毎度の如くレアものを引き続ける私でございます。まず写真の通りWestbahnのKlimaTicket広告ラッピング編成が来て、数分後にÖBBのレールジェットのKlimaTicket広告ラッピング編成が来る。どちらも一編成ずつしかいない者同士が下調べなく自分の目の前ですれ違っているわけですね。時間通りだったら両編成を一枚に収められていたかもしれないと思うとどこかしら悔しさは残るものの、なんか不思議な気分。

頑張ってレールジェットの重連運用を収めようとするも、思った以上に長いので見切れてしまう。編成長が機関車込みで一本205mなので、410mの長い鉄道車両の壁が目の前にあるわけですね。

(ちなみに後ろについている編成が例のKlimaTicket広告ラッピング編成です)

この後しばらく待ってもあまり面白いものは無かったので、地下ホームに向かって市電に乗車。

ホテルの最寄は一駅先とはいえ、トラムの一駅って長いこともあるんですよここみたいに。というわけで乗車して、隣の電停で下車。せっかくなので後続列車を撮影してみるも、どこかしら既視感。

ご存じの方はもう分かっているはず。私の行きつけのドイツのルードヴィヒスハーフェンですね。

比較対象はこんな感じ。アーチ部分を除けば構図がかなり似ている。

チェックインを済ませ荷物を部屋に置き、再度街の中心部方面へ出発。パッサウ経由でなくなったことにより、リンツでの滞在時間が増えたのは良かったのかもしれない。

この街も下調べなく到達したので、適当に周ってみることに。ひとまずUrfahr駅に向かい、市内を縦断。こちらはÖBBの路線の始点でもあり、市電50号線が山を登り始める場所でもある。それはいいとして、現地に行って見るとまさかこんなに面白い配線があるとは思ってもいなかったのでテンション少しアップ。線路幅が別々の2本が交わる光景、これは分岐器マニアにとっては楽しいでしょうね。なお個人的には本線側が10km/h制限に対して市電側が15km/h制限という部分が興味深く思えた。

ちょっと時間があったので時刻を調べてみる。週末だったので、50号線は増便されて15分間隔での運行を行っている様子。トラム系統の車両事情は隣国でも把握している私、ふと頭の中をよぎったことが一つある。この路線の低床車両、4編成しかいないよな?

編成数は何が関係しているかというと、運用の数に対して編成の数が合わないと別の車両が使用されるということ。市内線向けの車両はこちらに入ることができないので、必然的に旧型車両が運用に入るわけです。

というわけで早速最初にやってきました。元はこの路線は奥の建物から走っていた1000mmの線路幅の路線だったのですが、2009年より市内直通のために900mmに改軌した路線。その際に一部の旧型車両の足回りを更新して、このように現在でも走っているようです。

少しばかり予想外だったとはいえ、記録できただけでも嬉しい。

次の列車がやってくる。と思いきや分岐の手前で停車するのでカメラを構えていたら、先に本線の列車がやってきた。

ÖBBの路線とはいえ、こちらはオーストリアで唯一ほかの路線とつながっていない国鉄線。以前は貨物線がリンツの中央駅までつながっていたのですが、2015年に線路が分断されてからは活躍している車両も封じ込め。

不思議な路線です、今度時間があったらちゃんと見に行こうと思います。

先ほどの旧型車両が折り返してくる。

足回りを更新した際にモーターも更新したらしく、見た目とは全く違う最新型のようなサウンドが大きなギャップ。

そして市内線向けの新型車両もLED表示器ではなくFlipDotだからか、なぜか古そうに見えてしまう錯覚。シルバーベースにオレンジの細帯とはデザイン的になかなか未来的ではあるのに、なんとなく勿体ないと思ってしまう部分もある。

さて、十分記録したので市内線の車両で中心部へ移動。

これは広島の新己斐橋といったところでしょうか。どちらかと言えば見た目は相生橋のほうが近いだろうか。手前に3車線もあるので難易度はかなり高く、なかなか思うように記録できないのがネック。

そんなわけで先ほどもちらっと見えていましたが、Mountainrunnerです。先述のインスブルックで登場したCityrunnerの亜種ですね。山岳路線を走行するため、市内線の車両とは異なり電磁吸着ブレーキを備えているほか、両運転台車両だったり短い3両編成だったりと同じファミリーでもかなり異なりますね。そして見た目がかわいい。

中心部に戻ると、なぜか雲一つない青空。旧市街の昔ながらの建物を横目に走りゆく広告を纏っていない長いCityrunnerは、まるでオレンジの矢のよう。街並みにあっているかはさておき、コントラストとしては素敵ですね。

このあとは軽く旧市街を眺めつつ、夕飯を買い込み翌日に備えてホテルへ帰還。

長いようで短かった2日目も、これにて終了。そして今回の一番の目的だったプラハが、翌日3日目に待ち構えているのであった。

3日目・Linz - Praha

翌日の起床時間は朝5時半。出勤時とほぼ変わらないですね。2日目の冒頭と全く同じことを書いてますね。

今回の旅のメインでもあるプラハに向かうべく、7時ちょっと前に出発するEuroCityに乗車。リンツからプラハまで約3時間半で移動できてしまう、便利な直行便ですが4時間に一本という微妙なダイヤ。

そしてよく噂される380型が牽引機。ドイツ国内では同形式がずっと問題続きのため、旅程崩壊しないか少々不安なところはありましたが無事に定時にプラハに到着したので結果オーライ。

On board: EC330 (CD) Linz Hbf - Praha hl. n.

そんなわけで、5年ぶりのプラハ! 中央駅から地下鉄に乗り換えて、市電を見るため地上に上がる。最初に見るトラムはもちろんタトラだろうなぁ~

おまえかーい

お久しぶりです15Tさん。あなたはタトラじゃなくてシュコダですね。前回も十分記録しましたね。

とりあえず無事に現地に到着したのはいいことです。そして行ったことのある方は分かると思いますが、こちらみんな大好きイーペーパブロヴァでございます。タトラが固定で入る23号線も停車する電停ですね。

ただ、案内表示に掲載されている23号線の列車が2分後になっているのになかなか来ない。反対側の列車も来ない。体感2分に一本くらいの頻度で列車が来ると思ったのに、何も来ないまま10分ほどたとうとしていた。

あ、来ました。3本続けて。

どうやらどこかで詰まっていたようで、23号線の列車が一斉に3本来ました。この時間帯は7分半に一本のダイヤなので、割と固まってますね。

そしてようやく5年ぶりに本場のプラハのタトラを拝む。やはりこの見慣れた赤とクリームの車体はプラハの街に欠かせないと思うんですよね。

そういえば以前鉄コレでタトラシリーズが展開されてから久しいですが、続編とか出ないんですかね。せっかくならもっとたくさんのバリエーションを展開してほしいところではあるのですがね。ついでにデュワグ車もぜひ...

この後は町中各所を巡りつつ、タトラの記録ばかり。すべてを紹介するとブログが永遠に終わらないので、重点的なピックアップのみで行きます。

プラハ市電は今年で150周年。カメラを構えていたら偶然にも記念ラッピングを纏った7188号車が来ました。

側面には市電の歴史の重要なポイントを年表にした紹介文が貼られており、車体のカラーリングも他のタトラと比べると塗分け部分が多少異なっているのが特徴的。

この日は23号線にて運用されていましたが、おそらくはほかの路線でも運転されている可能性もあるかも。訪問される方はぜひ探してみてください。

T6A5型にも遭遇。T3よりもはるかに新しく、前回の訪問時には大活躍していたこの形式も気づけばプラハに残っているのは片手で数えられるほど。

この年代の車両はどこも似たような感じなのですが、従来の機械系統から徐々に電気式の設備を搭載し始めた初期のころの車両たちって、当時はまだ経験が浅かったことや、今となっては製造から20年以上経っていることから予備パーツや故障時の交換用の部品が不足しつつあるようです。ましてやタトラという会社すらないので、製造されているわけもなく。そのような背景で、この年代の車両がより古い車両より先に消えつつあるのです、プラハに限らず。

そんな大変な整備を理解したうえで残してくれているプラハは凄いなと。同年代のタトラではマグデブルグなどは動態保存を諦めるくらいなのに。

せっかくなので、市電博物館にも立ち寄ってみることに。屋内展示は前回訪問時とほぼ変わりなかったものの、入口の前にT2の6004号車が留置されていたので初対面。ぜひとも23号線で運用に入っている姿を収めたかったものの、こうして正面から記録できるのもこれはこれでよかった。5年前には定期運用には就いていなかった(はず)なので、博物館外で記録するのは今回が初めてでした。

アメリカのPCCカーのライセンスを受けて作成された車両だったこともあり、造形がT3とは違いかなりPCCぽさが出ているのが特徴的ですね。現在プラハに在籍している3両はそれぞれライト形状や塗装などの細かい部分で異なるので、いつか横並びを見てみたいとは思うんですよ。絶対に楽しいに決まってる。

街のほうに戻りつつ、かの有名な坂道で足を止めてみる。

今までネット上でこのアングルの画像は見たことがなかった上にここも下調べせずに辿り着いたので、偶然見つけたポイントというべきか。すでにここのカット撮ってる方すいません、私の勉強不足かもしれないです。タイミングよく、プラハに1本しかいないK2型が来てくれたのではじめましてしながら一枚。自分でも満足したカットなので、おそらくは次のNITStrainカレンダー行きとなります。

せっかくプラハまで来たので、腹ごしらえは手を抜かずにしっかりと。前回も立ち寄ったお店に入るとトラムビューの最高の席に通された。ありがとう店員さん。

しっかりとチェコのビール(ウルケル)を満喫し、グラッシュを食べながら行き交うタトラ(とシュコダ)を眺める。

でもビール、小さいやつを頼んでも0.5lで出てくるのはさすがチェコだなと思いましたね。グラッシュにとても合うので頑張らずともすらすらと喉を通っていくからすぐにジョッキが空になったんですけど。まあアルコールは割と早く回ってくるもんですね、入ってたほうがカメラを持つ手が安定するので撮影にはむしろ好都合。

せっかくなのでカールズ橋も観光がてら立ち寄ろうと思ったのですが、山手線並みの混雑だったので諦めて引き返す。ニンゲンコワイ、ヒトゴミキライ。

日曜日だったにもかかわらず、プラハの最新型トラム52T型が例の固定運用に入っていたので、地下鉄で先回りして記録。今後増えていく形式なので適当に収めようとした結果、人だらけの写真になっちゃいましたがまあいいでしょう。

前面造形にあまり締まりが無いからか、個人的にはあまり好みではない。デザインだけで言えば、一世代前となる先程登場した15Tのほうがしっくり来ているような気がする。

今後プラハの顔になるであろうこの形式も、実際現地の方にはどのように受け取られているんでしょうかね。チェコ語できてたら多分聞いてたな。

ほかにも数カット撮っていますが、これで市電の撮影は満足してしまったのでいったんホテルにチェックインして、中央駅に向かい本線系統の列車の記録。

Vectronもだいぶ増えましたね。機関車牽引の列車、体感6割がヴェクトロンによる牽引でした。

そんなチェコのヴェクトロンもカラーバリエーションが多く、正直自分でも追い切れていません。

ほかにも362型の見慣れた箱型電気機関車だったり電車編成だったりと色々な列車が行きかい、見飽きることが無い中央駅。

ところでみなさんはご存じでしょうか。私が旅に出ると必ず一回は保線車両とレア車両とトップナンバーを引き当てると。はい、お察しの通りでございます。

なんで?????????????

保線車両はまだわかるさ。なんか保存車両のレールバスも来たんですよ。これは予想外。嬉しい誤算ではあるものの、来ることを知っていたらもうちょっと撮影場所を変えていたであろうに。記録できないよりはマシではあるが…

これにて満足してしまったがため、夕飯を中央駅で購入してホテルへ帰還。

4日目・Praha - Brno - Bratislava - Wien

翌日の起床時間は朝5時半。出勤時とほぼ変わらn(以下略

On board: EC275 (CD) Praha hl. n. - Brno hl. n.

ブッキング時の予想と反して、ほぼ満席状態だったので少々ヒヤヒヤ。今回の旅は8か国周るほか、乗車する列車はいろいろな鉄道会社による運行なのですが、列車のブッキングはほとんどがDBで、2本だけÖBBです。そうなんです、DBのアプリからちょっとした裏技を使えばチェコのCDのチケットも買えるんです。

ただ座席予約を省いたので座れるかどうか心配していたのですが、無事に確保。

列車に2時間半ほど揺られて、初めて訪問するブルノに到着。

駅前に出ると、右からも左からも前からもトラム。ここでもタトラはまだまだ頑張ろうとしているようですが、新型車両による置き換えも着々と進んでいる様子。

それにしても駅前の線路の数はなかなかのもの。路面電車のためだけに複々線を引くことなんぞなかなかないと思うんですよ。

初手、タトラのKT8D5。この街には更新型のKT8D5-Nというタイプもいますが、1701編成はライト形状こそ改造されているものの、正真正銘原型です。やはりタトラに赤白が似合う、なぜだろうか。

続いてきたのはチェコの路面電車車両製造工場PragoimexのEVO2という形式。この会社の車両を撮影するのがそもそも初めてだが、なかなか面白い形をしているので次回はもうちょっとじっくり見てみたい。

Pragoimexは実質タトラ社の後継会社で、プラハの低床T3の改造などを手掛けている会社です。チェコの路面電車版の近江鉄道工場といったところでしょうか。とはいえ、このEVOシリーズはほかのシリーズとは異なり完全新造だそうで。

同じく、PragoimexのVarioLF2R.E型。どうやらこの形式はタトラのK2型1本及びT3型2両を改造して作った車両のようで。確かにそのような説明を受けると、ドア位置や車両構造など似ている部分がなんとなく見えてくる。現地では撮影前後では調べていなかったので、なんかタトラに似てるなーくらいにしか思っていなかったんですけど、いざちゃんと調べてみると元タトラ車だとはね。やはりチェコの路面電車は面白い。あの有名なタトラの顔と車体を、ここまでも面影を残さずに改造できるのはそれもそれですごいが。

なおここでまた全形式を紹介しようとするとキリが無いので、ピックアップです。あ、お気づきの通りブルノの途中下車はここでトラムを記録するためだけで、ここから一歩も街の方には歩いておりません。

ブルノにもT3がいるのは行く前から把握していたので、撮影すべく待ち続けること1時間半。やっと一本だけ来ましたね。

プラハの子たちとは違い、窓周りがダークグレーだったり白帯が入っていたりと、少しばかり個性が違うんです。これもかわいいですね。

駅前には2時間いたのですが、T3を見かけたのはこの運用ともう一本のみ。運が悪かったのか、それともそれほど運用が減っているのか。

さて、2時間はあっという間に過ぎて行ったのですが、無事に現役の形式は最新型まですべて記録できました。満足。

というわけで、駅に戻って列車に乗り込む。

On board: EC277 (CD) Brno hl. n. - Bratislava hl. st.

出発から2時間弱、工事による遅延がありつつもブラチスラバに到着。こちらは2022年の10月に訪問済みではあるが、前回とは異なりここからウィーンのルートが工事の都合上別ルート。ウィーン方面の中距離列車は中央駅から出発せず、南側のPetržalka駅より出発する。ということは街を縦断しなくてはいけないので、中央駅からトラムに乗り換えて市内方面へ。

今回の訪問の直前に新線区間が開業したことにより路線網に変更があったようで、中央駅は1号線のみとなっていた。寂しい。車両の運用も変わったようで、今回はT6A5は全く見かけなかった。

記録できたK2S。3年前と比べると車番フォントが異なっているようで、あの特徴的な書体が見れないのは残念。そしてやはり赤一色は目立つ。

中心地のセントラム電停。背景に映る存在感を放つ建物はかつてのホテル・キエフ。調べてみると1973年に手前のショッピングモールに増築される形で建設され、スロバキア初のエレベーターを備え付けるなど当時は技術の最先端を詰め込んだ建物だったそう。2011年から倒壊危機により封鎖されているようだが、外観だけでも十分目立っているのでトラムと絡めて撮影するには向いているようですね。ブログを綴ると同時に調べものをしていると、思った以上にブラチスラバは特殊な建造物が多いようで、次回訪問時はトラムより建物に目を向けてみようと思った次第。

2022年10月訪問時のT3。別編成とはいえ、明らかにフォントが違いますね。常にペアを組んで運転されるのは変わりないようで。

ちなみにこちらの画像、立ち位置は同じで向いている方向が違うだけなんです。まあ天候も季節も違うんですけど。

なおこの時は別の場所で原色のT3も記録していますが、今回は単色の子しか見かけませんでした。明らかにタトラの数が減っている。

時を2025年に戻し、最近導入された新型車両に目を向けてみる。ともにシュコダにて製造された車両で、片運転台が29T(7400番台)、両運転台が30T(7500番台)と分類される様子。

前回訪問した際にもすでに数編成が導入されていたものの、そのあとに導入された2次増備分はどうやら仕様が多少異なっているようで、フルカラーLED表示器だったり車外カメラの大きさだったりライト周りが黒かったりと、遠目で見ても見分けがつく。単色ボディにアクセントとして付けたであろうライト周りのカラーリング、シルバーかブラックかでこれほどにも印象が異なるんだなと、改めてデザインの凄さを実感。

列車の乗り継ぎ時間の都合上、この後に来た3号線で南下して駅方面へ。トラムでは駅まで直接はいけないので、途中でバスに乗り換え。

Petržalka駅の正面口。これはまた立派で特徴的な建物ですね。

調べた結果、この駅のあるPetržalka地区はスロバキアで一番人口密度が高い地域らしく、名前の由来がどうもパセリにあるらしい。いや、聞き間違いではないです、マジであのパセリだそうです。ドイツ語でもPetersilieというので、確かにスペルも似ている。もっと辿っていくと、ブラチスラバの野菜市場の取引関連が由来だそう。気軽に行った土地の事を帰ってからゆっくりと調べてみると、意外と面白い発見がありますね。

そんなわけで、混雑回避のために早めの列車に乗り、この日の最終目的地となるウィーンへ。

On board: REX6 (ÖBB/Gysev) Bratislava Petržalka - Wien Hbf

ウィーン到着後は速攻でホテルにチェックインし、荷物を置いてから市内方面へお出かけ。フロント手前ですれ違った新婚と思われる日本人夫婦の会話を耳にしてしまったのだが、女性「ウィーンってドイツの東側にあるんだよね」男性「いや西側だよ、何言ってんの」に関してはノーコメントとさせていただきますが、無意識に振り返っちゃったよね、目が合っちゃったよね。旦那さん、ちょっと勉強し直してきてください。ちなみに奥さん、ここはドイツではなくオーストリアです、ドイツの東であることに間違いは無いですが。

市電撮影。ウィーンは市内線とバーデン線の2種類があり、後者の新型車両は前回の訪問時にはまだ存在しなかったので今回が初めまして。5車体の車両に扉が2か所だけというのは、郊外まで延びるバーデン線の特徴に合わせて座席数を確保するためのものと思われる。それにしても新型、なかなかにシックですね。

残念ながら旧型車両には遭遇できず。

市内線の車両も記録。こちらも旧型車両には出会えなかったが、前回あまり記録できなかったULFを撮影。

見た目は5車体のようだが、連接部分に見える箇所に台車が隠れており、結論から言うとこちらは3車体の車両なのです。そして割と新しめな顔をしておきながらクーラーもついていません。わけわからん。

後に少々行ったことのない地域を周ってから、中央駅で行きつけの肉屋さんで肉パンを購入、そしてついでのつまみを別のところで調達してホテルへ帰還。

今回のホテルの部屋、偶然にも中央駅のトレインビューな部屋! これはとてもありがたく、ビールを片手に肉パンを頬張りつつ列車を眺める。

そしてメインの後に買ってきたつまみを食べながら、カメラで撮った写真を振り返りつつ中央駅を出入りする列車を眺める。

時に、ついでに買ってきたつまみに少々違和感。まあ気のせいだろう。

翌日はここまでと比べてやや遅めの出発なので、中央駅の夜景を楽しみつつゆっくりと支度をする。気づけばビールもつまみも空っぽになったころ、寝支度をして就寝。

ここまで順調に進んできた弾丸旅行。そして違和感はこの後実際に悪夢となるのであった。後半に続く(Coming soon)...